Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion de regarder la série Atlanta de Donald Glover (2016–2022), et j’ai adoré. Grâce à un humour un peu bizarre et une esthétique de clip, je me suis retrouvé trimballé entre les délires d’une bande de potes et les galères invraisemblables de chacun d’entre eux. Je connaissais le travail de Childish Gambino, a.k.a. Donald Glover, de plus ou moins loin, l’ayant davantage écouté que regardé jouer, mais j’ai été bluffé par son écriture, la pertinence de ses références, son regard sur la société et tant d’autres choses qui composent cette série. J’ai tenté de voir ce que les gens en avaient pensé sur le grand Internet en tapant maladroitement « analyse série Atlanta » sur YouTube, et je suis tombé sur ça :

De cette vidéo ressortait un mot bien particulier : l’afro-surréalisme.

—

Alors, petite introduction, parce que j’ai fait des études d’art, mais aussi un peu de médiation: qu’est-ce que le surréalisme tout court ?

Décrit pour la première fois en 1920 par André Breton, le surréalisme est composé de deux choses : à la fois un courant de pensée qui touche tous les arts et qui continue jusqu’à aujourd’hui, mais aussi un groupe d’artistes et de penseurs de cette époque à l’origine de ce mouvement.

Le surréalisme trouve majoritairement sa place dans les arts visuels, comme la peinture, le cinéma, la photographie ou parfois la sculpture, mais on peut aussi le retrouver dans la littérature et, plus rarement, dans la musique. Les grands artistes pionniers de ce mouvement sont Salvador Dalí, Luis Buñuel, Marc Chagall, René Magritte, Man Ray, Joan Miró, Alberto Giacometti et bien d’autres.

Comme tous les arts se voulant révolutionnaires ou avant-gardistes, il est difficile de les définir précisément, mais le surréalisme peut se résumer ainsi :

«l’exploration du monde onirique, dans l’espoir de reconnecter l’Homme avec son intériorité ».

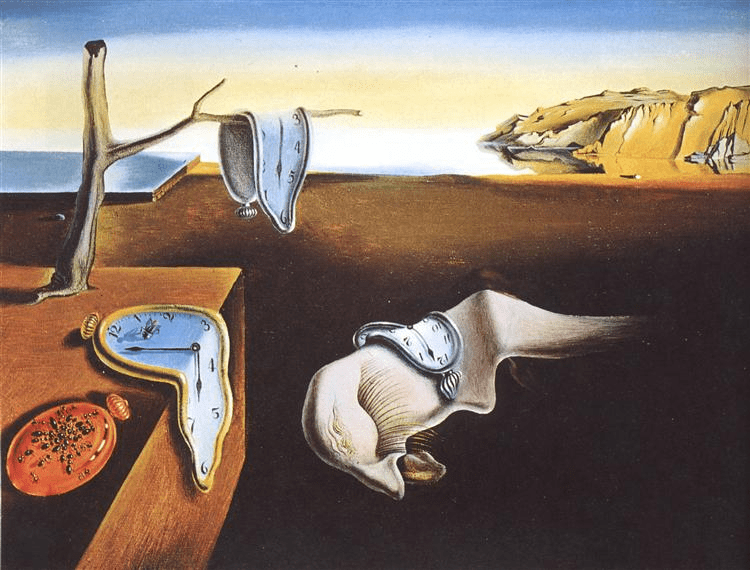

Vous connaissez sûrement ce tableau :

Il s’appelle La Persistance de la mémoire. Il a été peint par Salvador Dalí en 1931 et est considéré comme son chef-d’œuvre, mais aussi comme l’œuvre la plus représentative du mouvement surréaliste. En gros, il raconte que le temps dépasse les objets. Que nous devons dépasser les principes de réalité pour comprendre le monde, car le temps fait fondre les montres et que nous trouverons notre rédemption dans autre chose que le matériel. En gros.

Alors, qu’est-ce que la question communautaire vient faire dans tout ça ? D’où vient ce terme ? Quel lien peut-on trouver entre Donald Glover et Magritte ? Pourquoi c’est super cool, et pourquoi écrire un article aussi long sans être payé ?

Léopold Sédar Senghor disait que :

« Le surréalisme européen est empirique, le surréalisme africain est mystique et métaphorique. »

Le lien avec la mythologie africaine et ses différentes traditions ou ethnies est donc loin d’être négligeable, car celles-ci sont souvent bien plus nuancées qu’en Europe (à débattre).

À vrai dire, l’histoire de l’art est très occidentale, et la question de la juste reconnaissance de l’art des communautés africaines ou noires est un véritable sujet de société. Pendant des années, on a tristement nommé « primitif » l’art africain, jusqu’à théoriser cela sous le terme de « primitivisme », tout en niant l’importance de ces arts et, plus encore, à quel point ils ont pu être inspirants pour les plus grands artistes européens.

En dépit de cela, de nombreuses voix s’élèvent depuis une vingtaine d’années pour faire reconnaître cette influence et se réapproprier les œuvres, tout comme les termes désignant ces différents arts. Résultat : les musées rendent désormais hommage autrement, la critique se fait plus pertinente, et la restitution d’œuvres d’art importantes commence à se mettre en place depuis quelques années.

(Sauf pour le Parthénon, mais c’est un autre sujet.)

–

Aux États-Unis, nous le savons trop bien, la question de l’identité est très particulière. De nombreuses identités sont rassemblées sous le terme « afro-américain », et autant de cultures au sein de ces différentes communautés : des Afro-Brésiliens aux Créoles de Louisiane ou des Antilles. Je me concentrerai uniquement sur les États-Unis parce que, je le rappelle, je ne suis toujours pas payé pour écrire ces lignes.

Nombreux sont les mouvements artistiques issus des communautés afro-américaines, et celui qui me paraît malgré tout le plus évident, car particulièrement influent pour l’afro-surréalisme, est la Harlem Renaissance. Un courant artistique vibrant, fait de la musique de Duke Ellington ou de Louis Armstrong, jusqu’à la littérature de la future Nobel Toni Morrison, de Langston Hughes ou de James Baldwin. Mais aussi des peintures d’Aaron Douglas et Archibald Motley qui influenceront le comics et la pop culturei. Bref, tout ce beau monde laissera une trace indélébile dans les arts et la culture afro-américaine jusqu’à aujourdhui.

La première utilisation du terme « afro-surreal expressionism» date de 1974 et est attribuée à Amiri Baraka, essayiste et dramaturge américain, figure centrale du Black Arts Movement. Cinquante ans plus tard, les questions d’émancipation, d’affirmation de l’identité et de l’art comme moyen d’expression sont toujours au cœur des réflexions. De nouveaux styles et de nouveaux artistes s’imposent, et Jean-Michel Basquiat deviendra, quelques années plus tard, la figure de proue de ce que représente la culture afro-américaine. Une mouvance underground, vibrante, profondément attachée — ou contrainte — aux questions communautaires. Des cinéastes noirs prendront la caméra (je vous renvoie à mon article sur Sinners) et deviendront eux aussi des figures artistiques majeures aux États-Unis. André Breton, fondateur du surréalisme, voyait dans le cinéma un moyen de libérer l’inconscient.

Et du coup ? Quid de ces rappeurs qui font du cinoche ?

–

Depuis quelques années, on voit de plus en plus de pop stars s’approprier cette esthétique. The Weeknd en mode Las Vegas Parano (Fear and Loathing in Las Vegas, Terry Gilliam, 1998), ou en mode Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999). Dans un tout autre registre, Kendrick Lamar ressuscité au-dessus des violences policières dans Alright (2015). Kanye West reste le champion de cette esthétique avec le moyen-métrage / album Runaway, sorti en 2010. Même si à vrai dire, dans son cas, ce sont de jolies images, mais on s’ennuie un peu — comme devant le film des Daft Punk (Electroma, 2006).

Cependant, depuis quelques années, un jeune acteur et humoriste a commencé à révéler un réel talent artistique, dépassant de loin le petit rôle qui l’a fait connaitre dans la série Community (NBC, 2009–2015). Petit à petit, Donald Glover, également connu sous son nom de rappeur Childish Gambino, va se mettre à produire des très bons albums albums et clips .

De cette reconnaissance naissante viendra aussi le succès au cinéma avec son apparition dans de grosses productions comme Seul sur Mars (Ridley Scott, 2015), et le début de ce qui nous intéresse au départ : la série Atlanta.

Je sais, c’était long.

Initié à la réalisation à de nombreuses reprises, et ayant réalisé le — plutôt bon — court-métrage Clapping for Wrong Reasons en 2013, Donald Glover est habitué à ce style mêlant la coolness qui lui est propre et une représentation particulière des jeunes Afro-Américains, défiant les codes habituels.

Atlanta met en scène Earn, looser du coin, qui veut manager son cousin Alfred, alias Paper Boi, un rappeur local qui commence à se faire connaître tout en restant encore un peu lié à la criminalité. Le tout est accompagné par Vanessa, compagne d’Earn, et Darius, colocataire d’Alfred et grand rêveur / sage /débrouillard. (Nasreddine ?)

Le choix d’Atlanta comme lieu de tournage de la série n’est pas anodin. Capitale de l’État de Géorgie, la ville a eu du mal à se défaire de son passé sudiste et ségrégationniste, malgré une population afro-américaine très présente. Elle est aussi la capitale de la trap américaine (un courant super rythmé du rap) et, plus largement, une grande ville du Sud des États-Unis, avec son folklore mêlant influences cajuns, vaudou, créoles et des ambiances toujours un peu mystiques dès que la brume entoure les saules pleureurs.

Les acteurs sont exceptionnels. Zazie Beetz, que l’on connaît notamment pour ses rôles dans Joker de Todd Phillips (2019) ou Bullet Train de David Leitch (2022), oscille entre la fatigue d’aimer un loser, sa résilience face aux aléas de la vie et sa capacité à nous surprendre de plein fouet, notamment avec un épisode spécial situé à Paris. Brian Tyree Henry exécute brillamment son rôle de rappeur essoufflé et volontairement cliché ; on peut également le retrouver dans Bullet Train de David Leitch. Mais la palme revient à Lakeith Stanfield, qui porte la série à travers ses aventures rocambolesques et ses pensées percutantes, parfois insensées. On peut le retrouver dans Uncut Gems des frères Safdie (2019) ou Judas and the Black Messiah de Shaka King (2021). Nous reviendrons sur cet acteur, qui a largement incarné ce courant artistique.

La série évolue au fil de la réussite de Paper Boi qui deviendra international, toujours accompagné de ses amis dans une multitude de situations farfelues . La question raciale est constamment présente, à juste titre, mais elle est majoritairement abordée par la farce ou la gêne ; elle n’est pas le sujet principal de la série.

Au-delà d’une poésie quasi omniprésente et d’un regard tantôt amusé, tantôt acerbe sur les comportements qui entourent nos quatre personnages, ce sont surtout les multiples pertes de repères qui révèlent les grands motifs surréalistes de la série. Qu’elles soient géographiques ou personnelles, ces pertes installent toute la bizarrerie des séquences. On se retrouve, nous aussi, perdus dans nos propres conceptions, dans ce monde parallèle au nôtre où Justin Bieber est noir, et Michael Jackson est… différent.

Ce qui est intéressant, c’est de voir comment la série prend de l’ampleur dans sa folie et son côté invraisemblable. Elle explore différents genres, notamment l’horreur avec l’épisode Teddy Perkins. (Je me souviens être allé vérifier qu’il n’existait pas et qu’il s’agissait bien d’une métaphore.) L’horreur est un genre particulièrement exploité dans les œuvres afro-surréalistes : on imagine aisément à quel point les motifs surréalistes, à toutes les époques, peuvent être effrayants, car ils nous renvoient à notre propre imaginaire et à notre inconscient. C’est notamment ce qui amènera Jordan Peele à s’emparer de ce genre.

–

Jordan Peele est un réalisateur issu d’un duo comique réputé aux États-Unis : Key & Peele. Parti en solo depuis quelques années, il réalise le très remarqué Get Out en 2017, qui, dans une ambiance particulièrement anxiogène, traite des questions raciales, des couples mixtes et de la construction des clichés autour des Afro-Américains. On y retrouve d’ailleurs Lakeith Stanfield dans un second rôle.

Quelques années plus tard, il réalise Us (2019), dans lequel l’humanité se retrouve confrontée à ses doubles maléfiques. Get out et Us reprennent ces différents motifs surréalistes de perte de repères ou d’images oniriques en lien avec la psyché ou la perception des personnages. On y retrouve des thèmes propres à certains folklores africains, comme les masques ou les figures du double et des jumeaux maléfiques. La dernière réalisation de Jordan Peele, Nope (2022), s’inscrit tout autant dans ce courant, bien qu’elle soit davantage orientée vers la science-fiction que vers l’épouvante.

–

Il existe un autre film important de ce genre, dans lequel on retrouve Lakeith Stanfield, cette fois-ci en premier rôle : Sorry to Bother You. Sorti en 2018 et réalisé par Boots Riley. Le film raconte l’histoire de Cassius, jeune chômeur qui trouve un poste de télé-marketing et se retrouve rapidement confronté à une entreprise presque maléfique, qui l’obligera à choisir entre ses valeurs et le profit individuel.

Le film est barré. Sincèrement. Niveau Terry Gilliam. Et c’est super bien. C’est super de voir des acteurs hollywoodiens jouer dans des films de genre, de voir du fantastique déjanté sur Netflix. C’est cool dans le propos, dans la plastique, dans les costumes, et c’en est presque rafraîchissant de constater que ce genre de film peut encore trouver sa place et son public ! (La scène de la bataille de gentillesse est exceptionnelle.)

Et puis c’est aussi intéressant sur la question du raisonnement propre à ce type de films. L’humour, on connaît ; alors on va chercher une nouvelle étape en partant dans l’absurde. Et puis, comme on sait aussi faire ça, on bascule dans le surréalisme. Quelque chose qui ne peut être saisi par le spectateur que de manière individuelle, c’est propre à chacun. Qu’on aime ou non, on y comprend ce qu’on veut — ou pas — en dépit de la grande narration.

En définitive, ce courant cinématographique se porte bien et porte plusieurs visages. La série The Vince Staples Show du rappeur éponyme est plutôt réussie et exploite de nombreux traits de ce courant, principalement la perte de repères dans un climat d’horreur latente. Les films Waves de Trey Edward Shults (2019) et Moonlight de Barry Jenkins (2016) proposent, dans des styles beaucoup plus sobres, des images parfois oniriques des personnages représentés dans leurs colères ou leurs rages, et tendent à tenir des propos que l’on pourrait qualifier de surréalistes. Beaucoup d’entre nous ont été marqués par le texte déclammé à l’écran par le personnage de Juan dans Moonlight :

Juan : [Imitant la voix d’une vieille dame]

« Runnin’ around, catching up all that light. In moonlight, black boys look blue. You blue, that’s what I’m gon’ call you. Blue. »

Mais le courant est surtout extrêmement représentatif des minorités américaines, et c’est en cela qu’il est nécessaire. La présence systématique de personnages issus des Premières Nations laisse à penser l’importance des questions raciales dans les différentes œuvres. Il ne faut pas oublier qui sont les premiers « indigènes » états-uniens, et de ce fait, il est possible de tisser des liens entre les communautés minoritaires. Les Black Indians de La Nouvelle-Orléans rappellent ce carrefour culturel, à la fois dans l’esthétique et dans la revendication identitaire et politique en portant des costumes natifs dans les grands rassemblement festifs de la Nouvelle Orléans.

Alors la question se pose : qu’est-ce qui peut être considéré comme de l’afro-surréalisme, et qu’est-ce qui relève simplement d’une esthétique notoire mettant en scène des minorités ? Qu’en est-il des Antilles ? Ou des Sud-Américains ?

Le sujet est vaste et, comme nos ancêtres penseurs qui ont défini le genre en Europe il y a une centaine d’années, il n’existe pas de frontières claires — ni nécessaires — à un courant artistique. Des figures du rap ou de la pop comme 070 Shake ou Janelle Monáe se revendiquent d’une culture queer et s’inscrivent pourtant parfaitement dans une logique de productions afro-surréalistes. Sans oublier les différentes formes esthétiques qu’a incarnées le chanteur Prince : son Purple Rain, très fashion-glitter, n’est-il pas lui aussi le prolongement d’une réalité réinterprétée ?

Petit point au passage : j’ai volontairement négligé la question de ce que j’appellerai, maladroitement, l’arabo-surréalisme. Pourtant, on peut retrouver des thèmes similaires et complémentaires dans des œuvres comme les récents Dune de Denis Villeneuve (2021/2024), ou dans le travail photographique de Mous Lamrabat, qui joue entre traditions africaines et iconographie capitaliste. On commence même à définir ce qu’est l’arabofuturisme, même si celui-ci existe depuis longtemps déjà, Star Wars en étant un exemple frappant.

Le terme afro-surréalisme était initialement représentatif des Afro-Américains, mais l’auteur ayant popularisé le concept est revenu sur cette définition et considère désormais que le terme peut s’appliquer à toute minorité : autochtone, sud-américaine, asiatique ou autre.

La multiplicité des identités s’emparant du genre ne semble pas être un problème en soi, les traits du courant étant le plus souvent respectés d’un point de vue philosophique et artistique. Rien ne me semble plus beau que la transversalité des arts et des cultures à des fins artistiques.

Depuis quelques années, le genre est lentement récupéré par les « grands méchants ». Netflix produit des films absurdes, Basquiat est barbouillé dans chaque plan des derniers films d’animation Spider-Man, et les logiciels d’intelligences génératives ont parfaitement compris comment créer des œuvres dans le style de Chelle Barbour. En dépit de tout cela, quels que soient leur succès ou leur récupération, d’autres formes émergeront toujours, l’art est omniprésent quel que soit le nom qu’on lui attribue.

C’était mon premier format long. Vos retours seront les bienvenus. Merci d’être allé jusqu’au bout.

Laisser un commentaire